「森になる建築」は社内コンペからはじまった。

きっかけは社内コンペ。

「森になる建築」は、2020年11月に行われた竹中工務店の社内コンペがきっかけで生まれました。コンペのテーマ「竹中グループが提案する大阪・関西万博のパビリオンに関するアイデア」提案のもと、200件を超える応募案の中から最優秀賞に選ばれた「Seeds Paper Pavilion」。この提案がプロジェクトの出発点です。

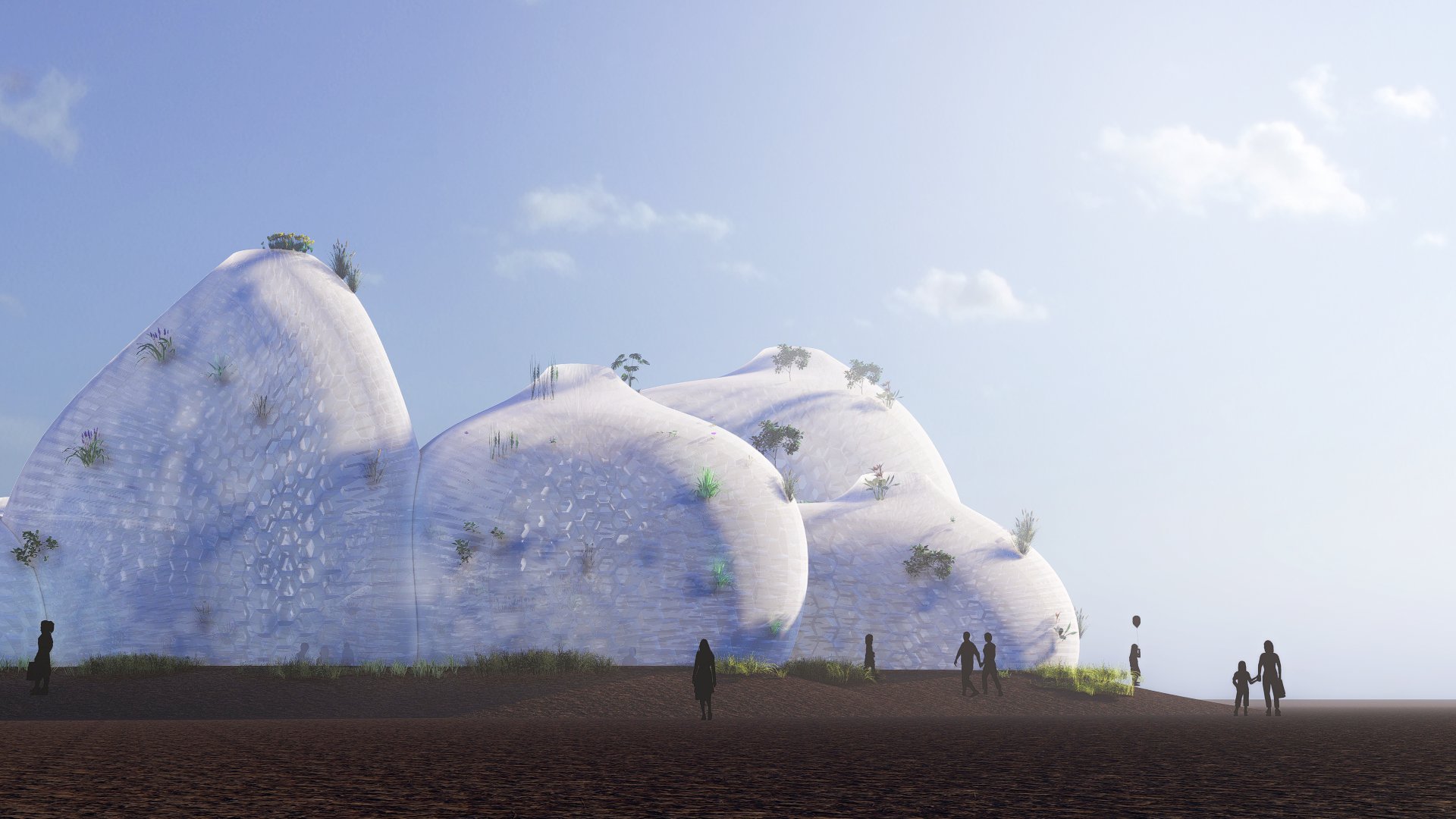

コンペ提案時の「Seeds Paper Pavilion」イメージ図

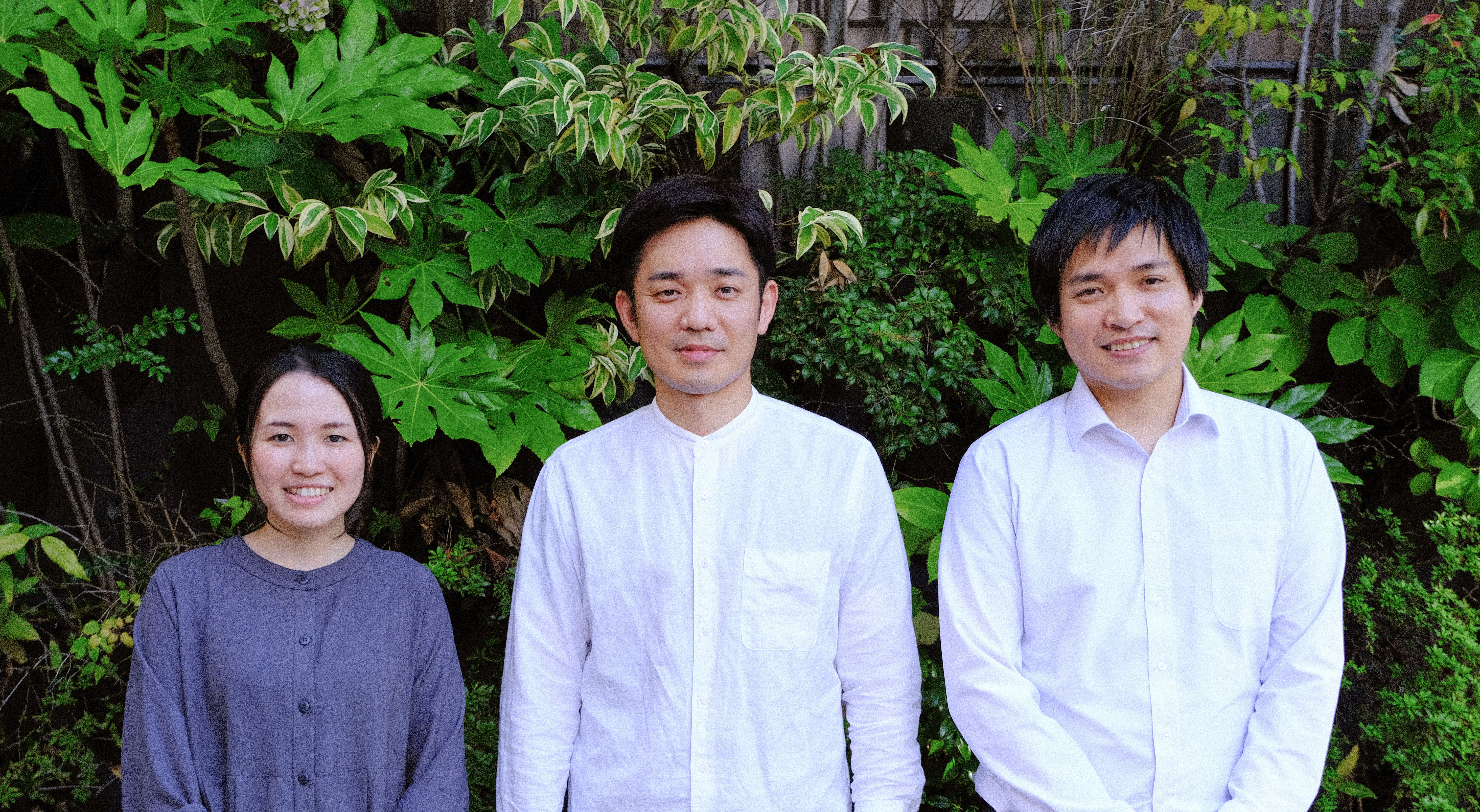

プロジェクトの発起人、コンペ応募チームは、もともとは大阪の梅田に計画していたオフィスビルの設計チームでした。しかし、プロジェクトはコロナ禍の影響を受け、計画段階で中断。そんな中、このコンペが開催され、「梅田のリベンジ」を目指して山崎さんと大石さんで応募案を考え始めました。最初は、それぞれの興味分野に関連する本を持ち寄り、アイデアを深める議論を重ねました。その後、濱田さんもチームに加わり、構造や工法を固めていきました。

竹中工務店 大阪本部設計部 コンペ応募チーム(左:大石 幸奈 中央:山﨑 篤史 右:濱田 明俊)

アイデアの着想は動物の巣?いろいろなものからヒントを得て、今の形に

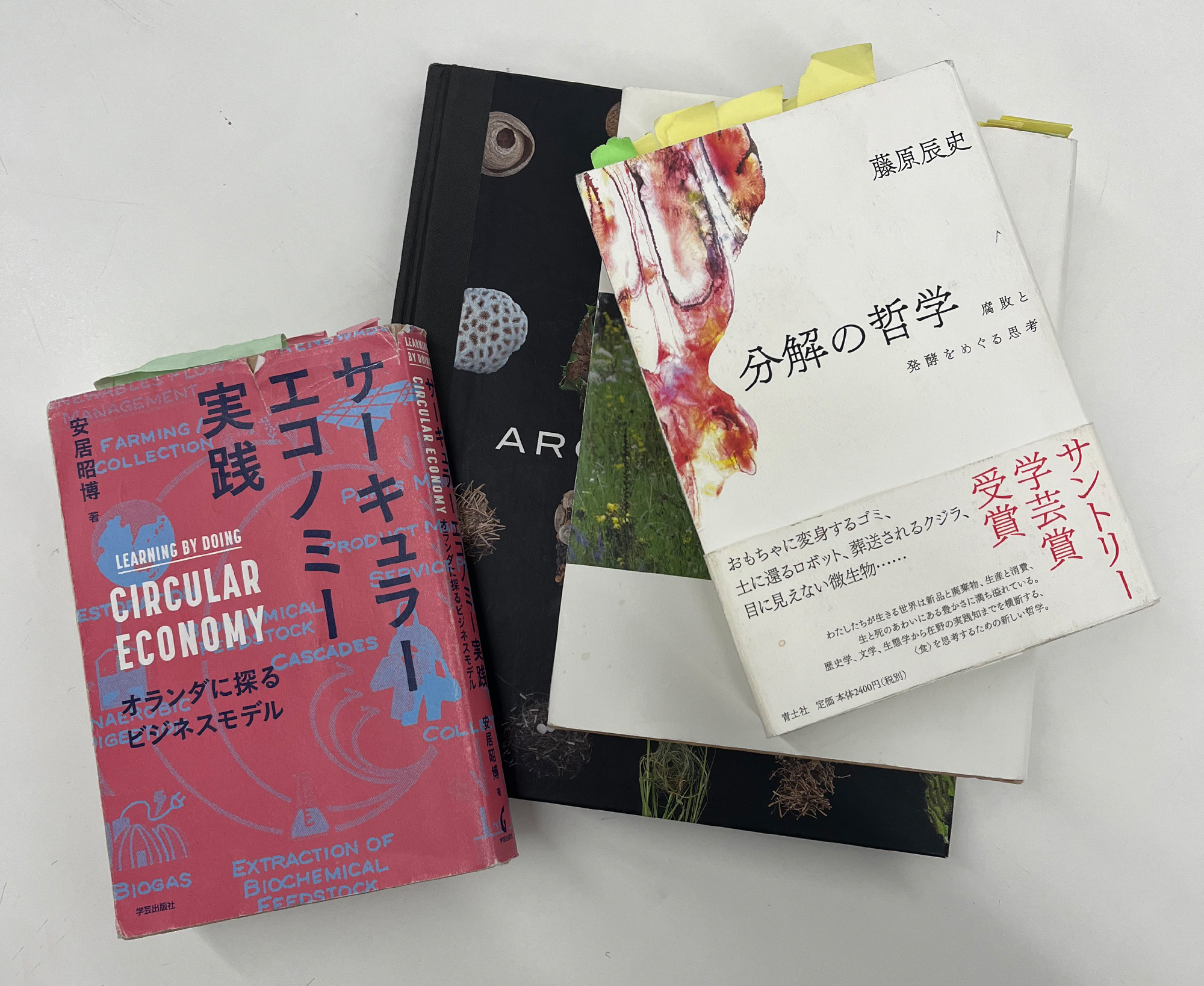

建築の枠を超えたアイデアを求め、 “循環”をテーマにさまざまな本に目を通した山崎さんと大石さん。動物の巣の写真集や土壌の研究書、万博の歴史の本など、幅広い分野から得たアイデアが、今回の提案「Seeds Paper Pavilion」のコンセプトやデザインに生かされました。

アイデアのもととなった参考書籍

山崎さんと大石さんは、今回のコンペで1等を狙うというよりも、多くの人の印象に残る提案をしたいと考えていました。

課題意識を抱くきっかけとなったのは、北京オリンピックで建設された施設がその後、廃墟となったショッキングな写真でした。万博後の建築が大量の廃棄物になってしまうことに課題意識を持った2人は、このコンペでは、その課題に対する解決策を示し、多くの人が共感できるような提案を目指したのです。

建築を手掛ける中で、普段は「建築の始まり」に注目しがちですが、今回はあえて「建築の終わり」に焦点を当て、「建築の寿命をどうデザインするか」という新たな問いに挑みました。この視点の転換が、提案の核となっています。

アイデアのヒントとなったのは、動物の巣や伝統的な日本家屋。動物たちは身の回りの材料で巣をつくり、役目を終えた巣は自然にかえったり、他の動物に再利用されたりします。日本の日本家屋でも、木や草、紙、石などの自然素材を使用していたため環境への負担が少なく、分解して材料を再利用する文化も根付いていました。

現代の建築は多様な素材の組み合わせにより強度が増す一方、分解や再利用が難しいという課題があります。これを解決するため、自然由来の単一素材を使って3Dプリントで建築をつくることができれば、かつてのような自然の中で循環する建築の形を実現できるのではないかと考えたのだそうです。

一方で、3Dプリント建築という最新技術を取り入れつつも、日本の昔ながらの文化であるうつわの「金継ぎ」や破れた服を継ぎ接いだ「襤褸(ぼろ)」のように、人が関わり、手入れをしながら大切に使う建築にしたいという思いもありました。そこで、建物の外装材を人の手でつくれる紙にする事で、子どもから大人まで楽しみながら建築づくりに参加でき、愛着を持って育てられる建築を提案しました。

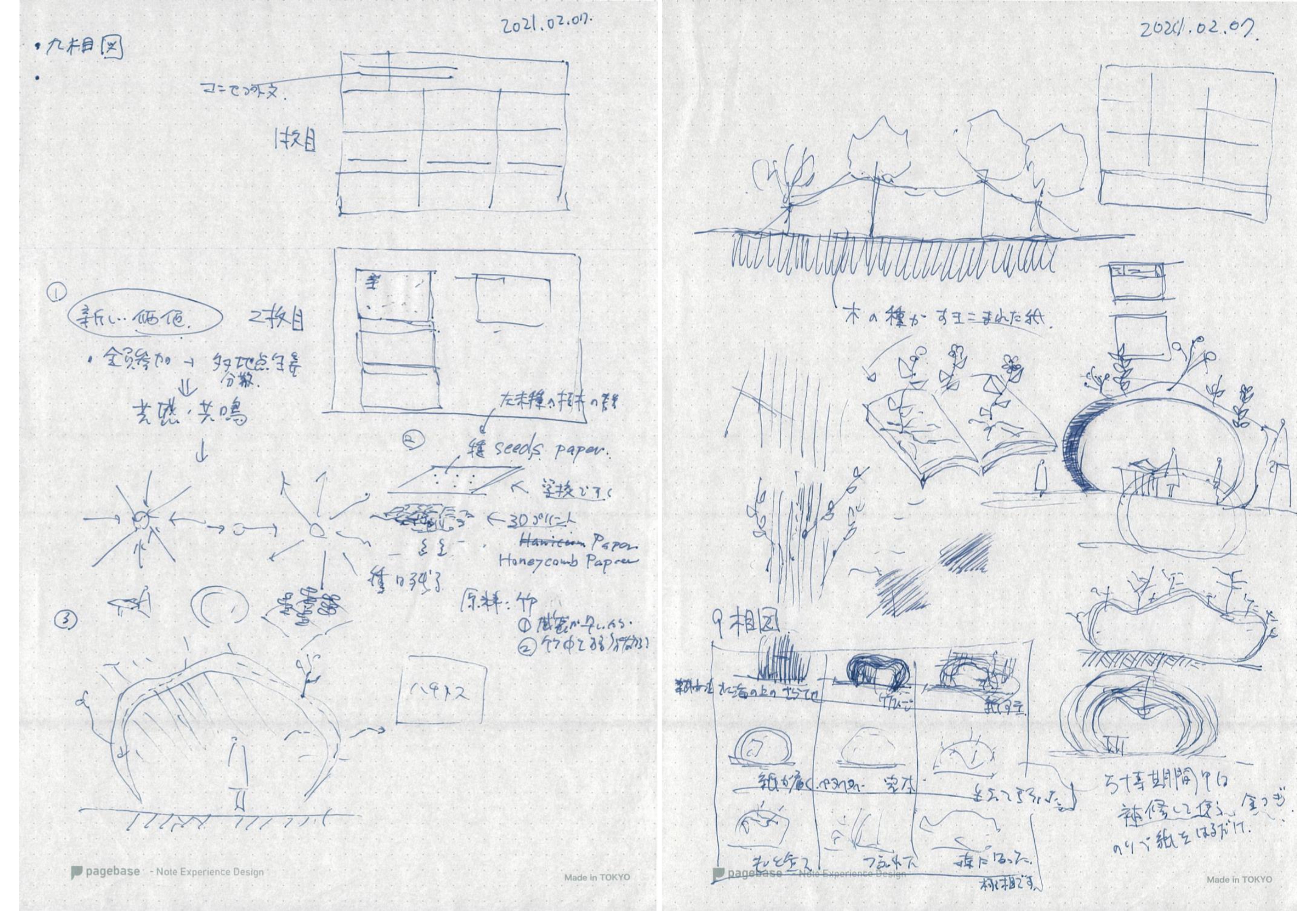

当時のスケッチ。人が死んでから朽ちていく姿を九枚の絵にした「九相図」に建築を当てはめたスケッチも。

提案が最優秀賞に。そしてアイデアが実装へ

そして迎えた最終プレゼンの日。建設会社でありながら建築のあり方に問題提起するような提案にも関わらず、いろいろな人が関わりながら循環していく建築は共感を生み、最優秀賞に選ばれました。

しかし、チームの挑戦はそこで終わりませんでした。実現したいというチームの熱意により、このアイデアは社内コンペを超え、多様な分野の専門家や企業との連携により技術開発が進められ、建築と人の新しい関係、循環する建築のあり方を示す「森になる建築」は2025年大阪・関西万博の休憩所という形で実現することになったのです。

万博会場に休憩所として設置される「森になる建築」のイメージ図